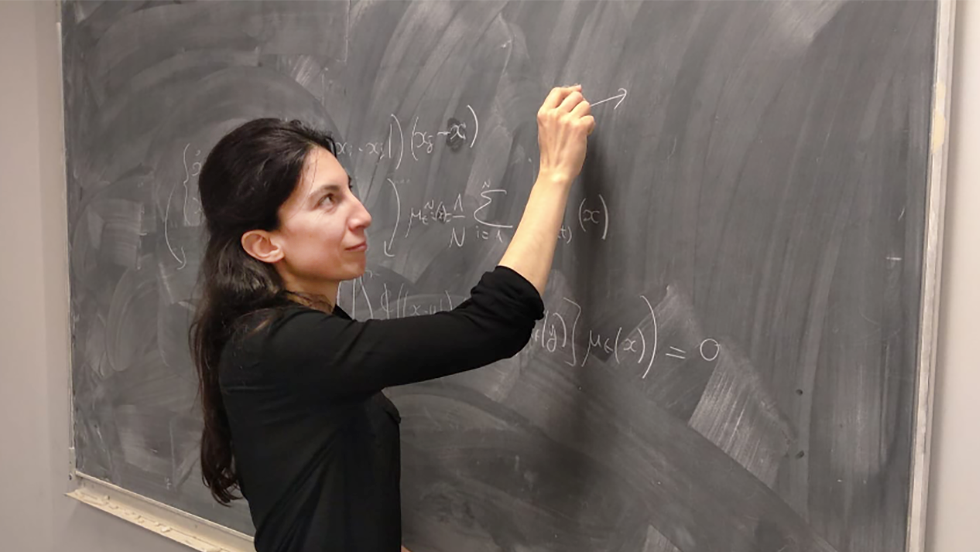

Nastassia Pouradier Duteil, la passion de la dynamique collective

Date:

Mis à jour le 18/07/2024

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. » La formule de Marie Curie, Nastassia Pouradier Duteil, chargée de recherche en mathématiques appliquées à la biologie, pourrait la faire sienne tant son parcours paraît tracé par la curiosité et l’audace. Si au lycée son cœur balance un temps entre littérature et mathématiques, il penche rapidement vers ces dernières parce qu’il lui semble « plus facile de faire des maths dans son travail et de lire des livres sur son temps libre que l’inverse ». Ce choix est avant tout porté par une attirance pour une matière « où tout semblait se dérouler logiquement, couler de source ». Après une prépa à Lyon, Nastassia intègre l’ENSTA Paris pour trois ans, entrecoupés d’un séjour à l’Université de Moscou, le temps de combler son goût des voyages et de découvrir d’autres méthodes d’enseignement.

Nastassia n’envisage cependant pas une carrière d’ingénieure et, portée davantage par le désir de comprendre que par celui d’appliquer, décide d’approfondir ses connaissances avec un double master à l’Université Pierre et Marie Curie. L’importante composante modélisation de cette formation lui fait découvrir les liens potentiels entre les mathématiques et d’autres disciplines scientifiques. Elle lui donne également l’envie de faire une thèse en rapport avec la théorie du contrôle. « Cette théorie porte sur les méthodes de modification d’un système donné afin d’atteindre un état prédéfini. »

L’exemple typique, c’est le créneau : dans quel sens faut-il tourner le volant, à quel moment, à quelle vitesse ? Ce genre de problème mathématique m’attirait parce qu’il y avait une énigme à résoudre et que, pour y arriver, on faisait appel à des mathématiques très belles.

La beauté des mathématiques, Nastassia la trouve dans la simplicité de la solution qu’elles apportent à un problème apparemment complexe.

Elle soutiendra sa thèse Models for pattern formation in biological systems au Centre de Biologie Computationnelle et intégrative de la Rutgers University (New Jersey) où elle découvre un nouveau monde : « Pendant quatre ans, j’ai côtoyé des biologistes dont la discipline était très éloignée de la mienne. J’étais dans une équipe qui faisait de la biologie du développement et s’attachait à comprendre tout ce qui peut participer au système biologique (dans ce cas, il s’agissait de la drosophile) dans ses moindres détails. L’approche mathématique est différente. Sachant qu’on n’arrivera jamais à modéliser complètement un système aussi complexe, on cherche à en extraire l’information principale en se concentrant sur la colonne vertébrale et pas sur la chair qui l’entoure. » Des méthodes mais aussi des langages différents. Rien pourtant qui puisse effrayer cette polyglotte qui maîtrise couramment cinq langues et s’initie à celle des biologistes.

Cette expérience américaine attise son envie de faire de la recherche et, de retour en France, tandis qu’elle entame un postdoc à l’Université Paris Dauphine-PSL, Nastassia se renseigne sur les laboratoires dont les activités correspondent à ses compétences autant qu’à ses désirs. Les liens qui unissent l’université et Inria la rapprochent de ce dernier où elle trouve sa place au sein de l’équipe-projet MAMBA en 2018.

« Mes travaux se concentrent sur les liens qui peuvent être établis entre différents modèles pour les dynamiques collectives. » Cellule, oiseau ou encore humain, chaque élément d’un groupe, dès lors qu’il interagit localement avec ses voisins, participe à un mouvement collectif qui peut conduire à une transition de phases marquant le passage d’un état désordonné à un état organisé.

« Mathématiquement, c’est passionnant de comprendre ce qui fait que le groupe arrive ou non à s’organiser, lorsqu’il n’y a pas de meneur centralisé. Les interactions locales entre les éléments du groupe peuvent suffire à produire un mouvement collectif global. Les deux grandes questions qui m’animent tiennent d’une part au comportement collectif de ces groupes de particules en interactions, ce qui conduit à leur auto-organisation, et de l’autre aux différentes échelles auxquelles on peut les modéliser.

En plus de ces questions théoriques que je cherche à résoudre mathématiquement, j’ai la chance de travailler en ce moment avec des physiciens qui étudient les bancs de poissons.»

À celles et ceux que ces dynamiques de groupes intéressent, Nastassia conseille volontiers la chaîne YouTube Fouloscopie qui présente le phénomène de manière savante mais accessible. « C’est un métier très varié, peu de journées se ressemblent » apprécie la jeune chercheuse qui travaille autant seule qu’en équipe.

Quand on aime les maths, on prend énormément de plaisir à essayer de résoudre des équations de façon solitaire, mais une partie importante de mes activités se fait aussi en groupe, lors de séances de réflexion collective.

Pour Nastassia, la richesse et la diversité de ces échanges entre chercheurs et chercheuses contribuent grandement à l’intérêt qu’elle trouve dans ses travaux.

Image

Verbatim

Tout autant que le fait de pouvoir choisir ses thématiques de recherche ou son degré d’implication dans l’enseignement, cette liberté qui nous est offerte par Inria n’a pas de prix.

Auteur

Poste

Chargée de recherche

Quelles sont les qualités nécessaires pour faire de la recherche ? « Il faut de solides connaissances théoriques bien sûr, mais aussi de l’intuition scientifique, une curiosité pour d’autres disciplines ou encore une grande créativité, estime Nastassia. Mais le fait qu’on entre dans un domaine de recherche plutôt qu’un autre tient en grande part au hasard des rencontres. » Le hasard sans doute, mais aussi la capacité de saisir les opportunités et « de se défaire du présupposé selon lequel il faudrait entrer dans un certain moule pour être chercheur ou chercheuse. »

Toute personne qui en éprouve le désir peut être faite pour la recherche, car ses qualités personnelles seront forcément utiles à un moment.

Équipe-projet commune à Inria, Sorbonne Université et le CNRS, MAMBA (Modeling and Analysis for Medical and Biological Applications) est composée de chercheurs et chercheuses en mathématiques appliquées, informatique, physique statistique et médecine. Avec des applications en biologie ou en médecine, leurs travaux sur la modélisation de phénomènes multiéchelles conduisent à l’analyse d’équations aux dérivées partielles, à des méthodes de simulation de physique statistique et au développement de méthodes numériques robustes. Sont par exemple étudiés le mouvement cellulaire et la croissance de population de cellules, qu’elles soient sous contrôle physiologique ou soumises à une action médicamenteuse, ou encore l’agrégation des protéines qui se produit dans les maladies dites « amyloïdes » (parmi lesquelles Alzheimer, Parkinson, Creuzfeldt-Jakob ou Huntington). En collaboration avec d’autres équipes de recherche et des expérimentalistes, les membres de MAMBA développent notamment des méthodes pour optimiser les thérapies médicamenteuses du cancer.

En cours de transformation, l’équipe MAMBA deviendra prochainement « MUSCLEES ». Ses thématiques centrales porteront toujours sur la biologie mathématique, avec une nouvelle composante en épidémiologie et une importance renouvelée donnée aux aspects multiéchelles des phénomènes de dynamiques collectives.